- 06 июля 2025 16:50

- Новость

Известный новосибирский коллекционер Станислав Савченко рассказал, как находит «алмазные крошки» среди старых вещей и книг

А так же о людях, которые выкладывают за такие находки большие деньги, и о тех, кто по незнанию выбрасывает бесценные артефакты

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Известный в Новосибирске коллекционер и владелец антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница» Станислав Савченко дал большое интервью BFM-Новосибирск. Он рассказал о том, что такое «вирус коллекционирования», как меняется книжный рынок и несколько историй об удивительных находках и людях.

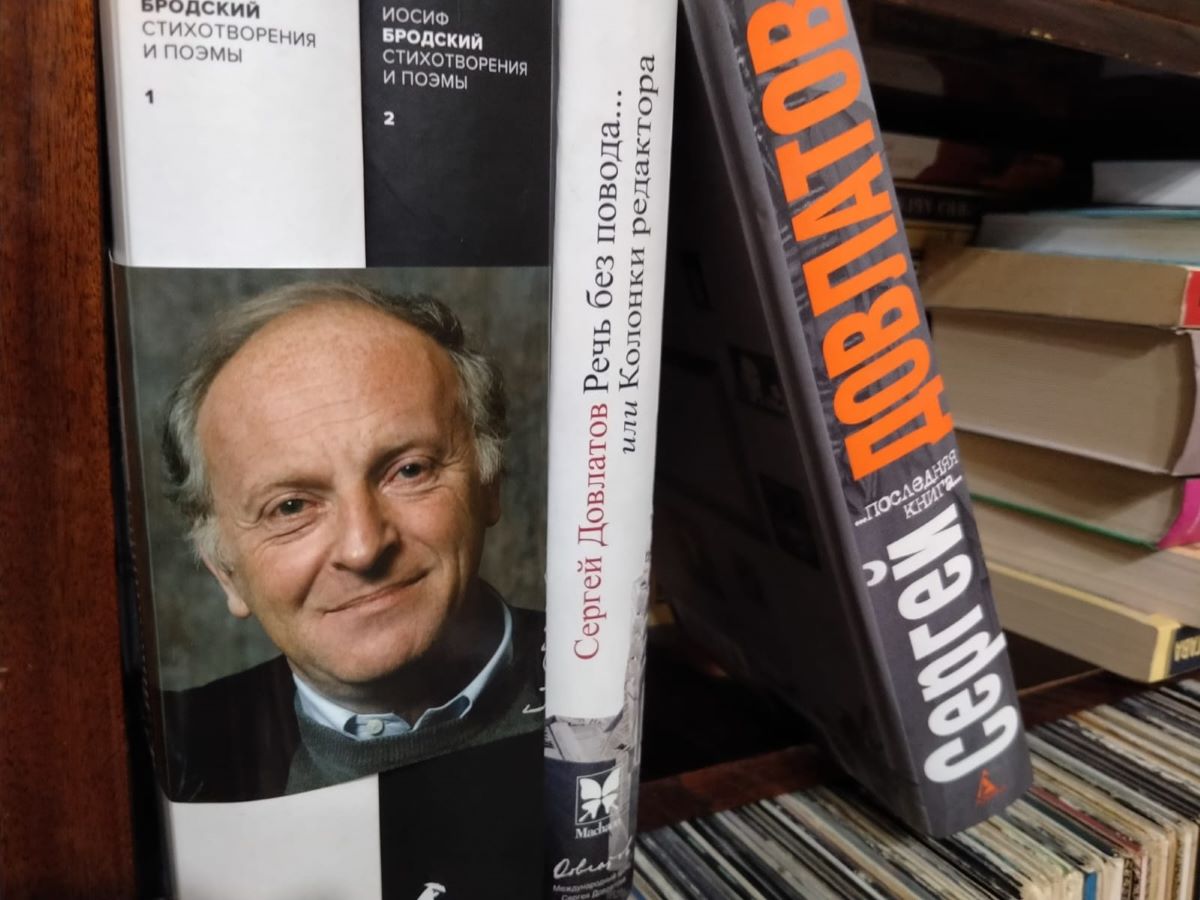

Хармс, Бродский, Довлатов

– Станислав Алексеевич, начну с вопроса о книгах. Что происходит сейчас в букинистике, как можно оценить спрос на книги? Регулярно звучат заявления о том, что объемы продаж книг в целом падают, люди всё меньше читают. Но вот пока я в вашем букинистическом отделе книги рассматривала, было три покупателя. Каждый взял по несколько книг, у одного заметила работы Бертрана Рассела и Мераба Мамардашвили. Оптимистично же выглядит.

– Люди покупают книги, причем даже больше, чем еще несколько лет назад. Ситуацию изменила пандемия. Люди стали, видимо, не только еду заказывать. Возможно, свободного времени больше стало. Поэтому стали больше читать и больше покупать. Может быть, в меня будут бросать камни, но мне кажется, установилось некое равновесие между электронной книгой и печатной книгой. Не сбылись прогнозы о том, что печатной книге придет конец, и ее вытеснит электронная. Изобретение книги подобно изобретению колеса – книга вечна. Для тех, кто учится, для ученых, для читающих грамотно и вдумчиво, удобство и превосходство бумажной книги неоспоримо. Для меня, например, электронная книга изначально не подходила. Я читаю биографии, литературоведческие исследования, и мне нужны комментарии. И подстрочные, и в конце книги. В электронном варианте просто невозможно нормально всё это читать.

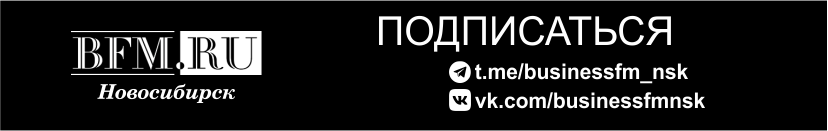

Что касается спроса, то покупают самые разные книги. Художественную книгу стали покупать чаще и больше. Появилось новое поколение, собирающее книги. Они читают и собирают совсем не то, что мы в 20 веке собирали и читали. Собирают старые детские книги. Спрос на них просто невероятный. В основном, конечно, женщины покупают своим детям, но и мужчин тоже много. Готовы платить очень серьезные деньги, следую желанию «хочу своему ребенку книгу, которая была у меня в детстве». Непременно, чтобы с теми же иллюстрациями.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

– Речь, в том числе и о тоненьких книгах?

– Именно о них. Именно тонкая детская книга очень интересует людей. Она ведь и до революции была. И часто так бывает, что у человека, который ищет и находит книги из своего детства, интересы расширяются. Например, начинает искать и покупать книги с иллюстрациями Билибина, или книги, которые издавались в 1920-х. И всё – человек попал, подсел и это становится настоящим, захватывающим увлечением. И таких людей действительно много. Поэтому, повторю, книги продаются.

– Русские детские книги всегда пользовались спросом у тех, кто живет за границей – в ближнем и дальнем зарубежье. Этот спрос сохраняется?

– Спрос остается таким же высоким. Но мы фактически потеряли заграничный рынок. Люди, эмигрировавшие в разное время и те, кто живет в странах, ранее бывших частью Советского союза, в больших объемах покупали детские книги в России. И у нас всегда были заказы со всего мира. Но сейчас отправка затруднительна или вовсе невозможна. Потому что нет возможности оплатить из-за границы. Примерно треть отправок за рубеж приходилась на Украину. Далее шли Израиль, Германия, Франция, Англия, Австралия и т.д. Даже в Парагвай отправляли книги. Из самых экзотических мест приходили заказы. Почта работала прекрасно, не было никаких проблем. А сейчас одна Белоруссия осталась. Даже в Казахстан отправить тяжело, потому что оттуда никак не оплатить заказ.

– Если говорить о конкретных авторах, то есть ли такие, на кого особо большой спрос?

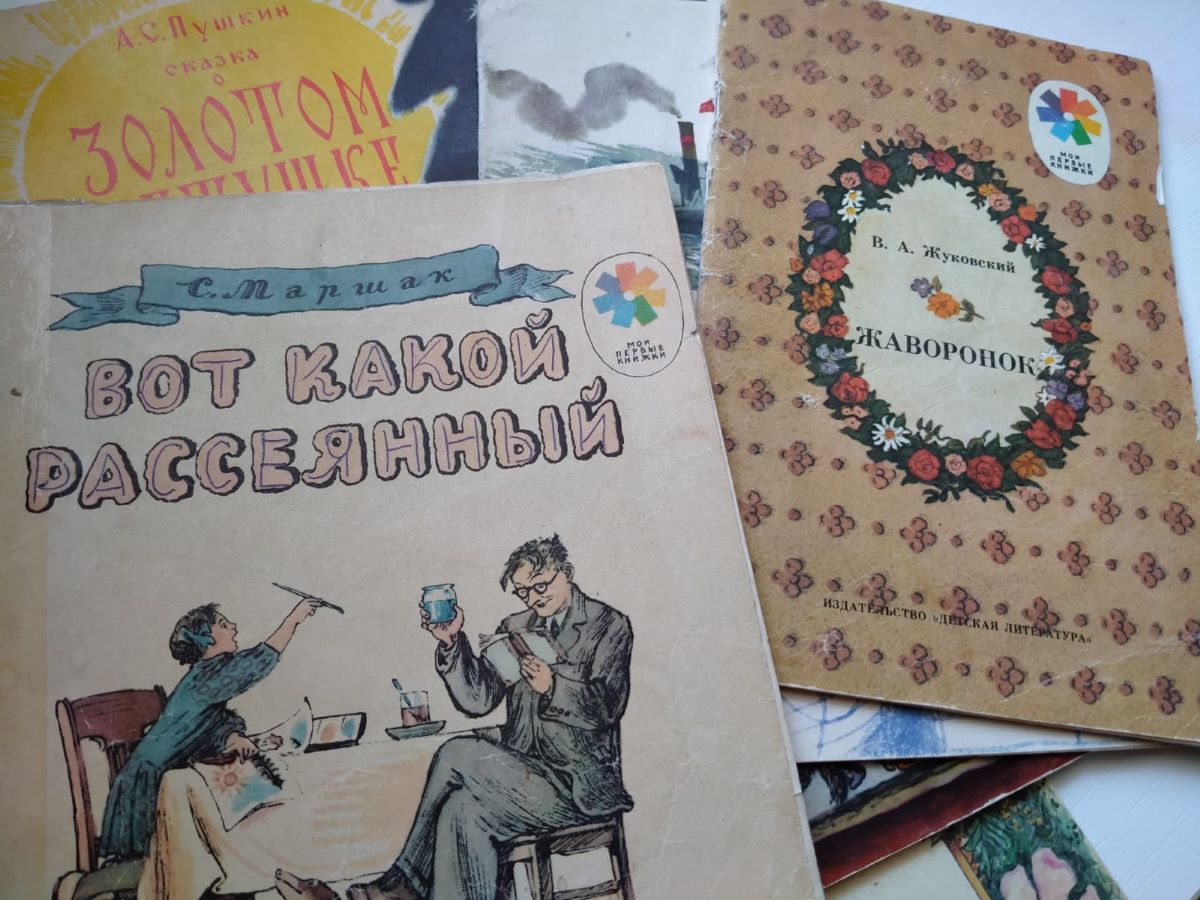

– Хармс. Мы видим просто невероятный интерес к произведениям Даниила Хармса. Он превратился прямо в национального поэта, так можно сказать. Издается колоссальное количество книг, и все раскупаются.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

– Как считаете, почему? Чему-то сегодняшнему Хармс созвучен?

– Наверное, абсурдизм Хармса рифмуется с абсурдом нашей жизни на Земле. Его творчество и на Западе очень популярно. Пьесы Хармса в Англии ставят. Казалось бы, его даже перевести невозможно. Но, видите: и знают, и переводят, и играют на сцене.

– Есть охотники за какими-то определенными изданиями Хармса?

– Есть, и еще какие! Например, есть такое замечательное издательство «Вита Нова». Его книги тоже предмет коллекционирования. Так вот они на Хармсе просто помешаны, у них есть Музей Хармса (сейчас там выставка – рекомендую!) и обэриутов, и они нагнали цены на аукционах на прижизненные издания. Они собрали уже большинство книг. Сейчас собирают полный комплект журналов «Чиж» и «Ёж», в которых Хармс работал.

– За книгами каких писателей идет такая же охота?

– Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Большой интерес к ним и раньше был. В 90-е читали. Но сейчас мы видим новый и очень сильный рост спроса. Их книги не залеживаются. Все, что выкладываешь, раскупают быстро.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Появилась целая группа собирающих книги братьев Стругацких. Они всегда были востребованы, и давно стали классикой. Но сейчас, опять же, виден иной интерес, не такой как раньше: не как к фантастике, а как к философии. Ценители книг Стругацких собирают первые прижизненные издания, первые переводы на все языки мира, автографы. И подчеркну, это молодые читатели, в основном.

Так же можно отметить, что стало больше тех, кто собирает серии. Например, серия «Литературные памятники» популярна, серия «Жизнь замечательных людей».

Еще молодое поколение собирает старую приключенческую, детективную литературу. Они любят ее за детали, за свидетельства о каких-то вещах, предметах, привычках ушедших из жизни человека. Прочел читатель, скажем, выражение «разожгла примус», и ему это интересно. Издательства все это поняли и стали массово переиздавать старую приключенческую литературу. Но молодежь понимает, что переиздание – это не то. Старая книга – совсем другое дело. Соответственно, рынок реагирует. И если раньше для нас это был неликвид, то сейчас продажи идут, цены растут. И это очень интересные процессы: мы видим, как формируются новые направления.

«Вирус» коллекционирования

– Как люди становятся коллекционерами, можно ли в их жизни найти событие, с которого всё началось?

– Коллекционирование – старая, даже древняя история. И она, думаю, никогда не прервется. Склонность к коллекционированию свойственна человеку. Вспомните, ведь в детстве все что-то собирают. По мере взросления многое меняется. Но один из десяти попадает в ловушку коллекционирования, становится коллекционером. Времена бывают разные, и иногда кажется, что истории, хранящиеся в старых вещах и книгах, молодым не нужны. Нашему магазину четверть века, и первые годы было тяжело и уныло. Старые коллекционеры уходили из жизни, а молодежи ничего не было интересно. Любимая тема для разговоров была, что молодым ничего не надо, что им нужны только деньги, квартиры и машины. Но оказалось, что всё далеко не так. Повторю, мы видим молодое поколение коллекционеров. И этому во многом способствовала пандемия.

Последние 3-5 лет в мире ситуация невеселая. Но вот эта удалёнка привела к тому, что люди иначе организовали свою жизнь, стали смотреть вокруг, стали искать ответы на какие-то вопросы, в том числе об истории своей семьи, предков. Разрыв привычной схемы – дом-работа-дом-работа привел к новым интересам, причем интересам не только материального свойства, а со смыслом. Понравились человеку, допустим, почтовые марки, он купил серию, потом вторую. Или открыл человек для себя красоту бабочек, стал читать, смотреть. Так и происходит: стоит только начать, и всё – ты попался и стал коллекционером.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Вирус коллекционирования очень заразный. Дальше два аспекта – количество извилин в твоей голове и количество денег в кармане. Для составления хорошей коллекции очень важны знания и умение учиться. А про деньги так можно сказать: коллекционирование – недешевое занятие. И предела этим тратам нет. И предела желаниям – найти в коллекцию то, то и еще вот то – тоже нет. Вообще коллекционирование – болезнь. Но очень полезная для общества болезнь. Потому что наша работа находится на стыке культуры и бизнеса. Коллекционеры всего мира сберегают культуру. К сожалению, безграмотными наследниками многое выкидывается. Но коллекционеры, покупая старые вещи, книги, семейные архивы, спасают многое. Иногда вытаскивают ценности буквально из помоек. Например, к нам в магазин в Петербурге принесли выброшенные бумаги из архива ленинградского друга Твардовского. И в этих бумагах есть письмо Твардовского: большой конверт с надписью «Только тебе и очень прошу никому не показывать». Это поэма «Тёркин на том свете» с авторской правкой. И вот такое письмо оказалось на свалке. Оно лежит у меня уже более десяти лет. Пока не опубликовано.

– Станислав Алексеевич, как часто вам попадаются уникальные письма, книги, предметы?

– Я называю их «алмазными крошками». Это мое любимое выражение. Я расскажу вам о нескольких таких «алмазных крошках» и покажу их.

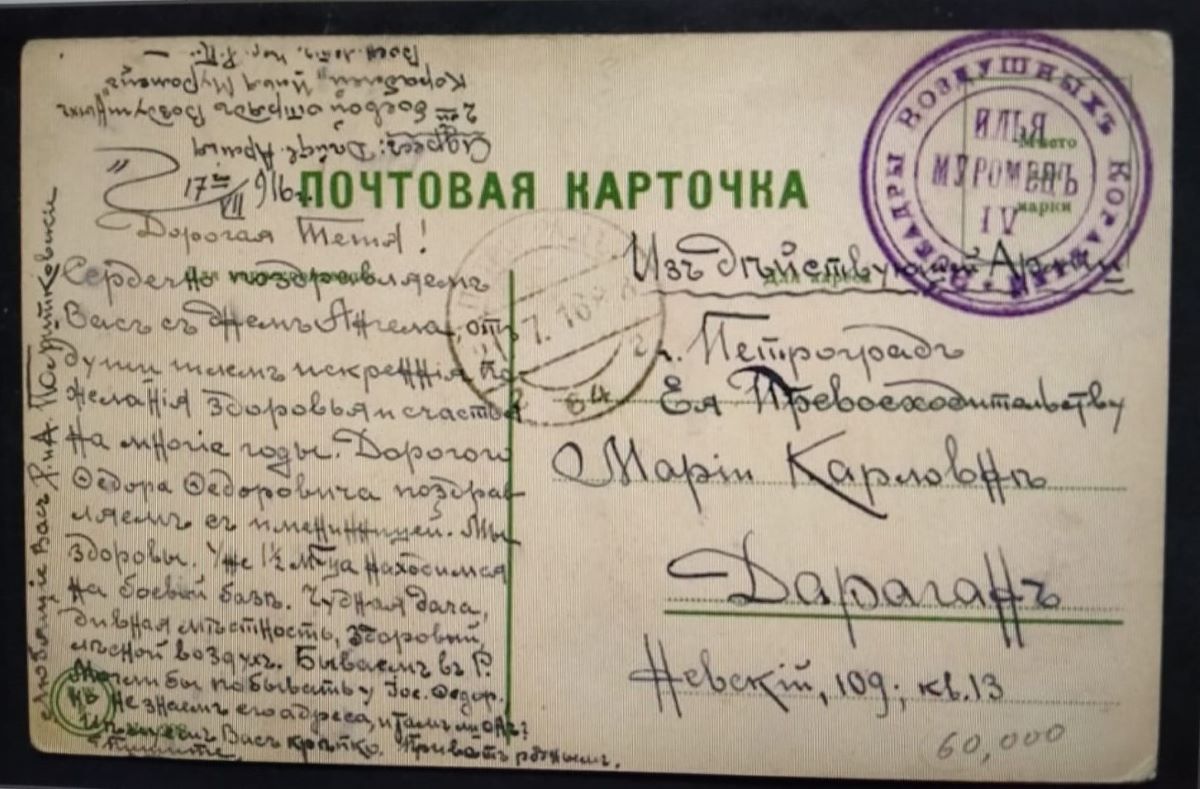

Вот открытка времен Первой мировой войны, которую написал и отправил своей тете в Санкт-Петербург военный летчик Политковский, летавший на самолете «Илья Муромец».

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Для военнослужащих почта всегда, а особенно в военное время, была бесплатна. И в Первую мировую войну тоже. На военных письмах и открытках ставили подтверждающий штамп. И если во Вторую мировую войну это было простое указание номера полевой почты, то в годы Первой мировой на синем штампе обязательно было написано подразделение, где человек служил: такой-то пехотный полк, такой-то артиллерийский дивизион, это было одновременно и название почтового отделения, адрес воина. И сейчас коллекционеры всё это ищут, собирают.

И вот я нашел почтовый штамп, неизвестный коллекционерам. Он связан с военной авиацией, главным ,что отличало Первую мировую от предыдущих войн. Русский гений, впоследствии изобретатель вертолета, Игорь Иванович Сикорский (1889 – 1942) в 24 года создал первый в мире серийный многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец» с размахом крыла 32 метра. Было построено 80 самолетов, объединенных в несколько эскадрилий, очень хорошо воевавших. Немцам удалось сбить только один самолет. У каждой эскадры было свое почтовое отделение с своим штампом. В литературе известен только штамп эскадрильи № 1. Я обнаружил штамп «Илья Муромец. Эскадры воздушных кораблей № 4».

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Найденного штампа нет ни в одной коллекции. И это, конечно, удивительная находка. Информацию об адресате – Марии Карловне Дараган, проживавшей по адресу Невский, 109, кв. 13, я не нашел. Но данные о самом Политковском в открытых источниках есть. Ростислав Михайлович Политковский, военный летчик, поручик состоял в должности второго пилота в экипаже самолета «Илья Муромец – ИМ- IV». После революции участник расследования убийства императорской семьи. После 1920-го год эмигрировал в Польшу, затем в Великобританию. Умер в Шотландии в 1958 году.

– Как и где вы нашли эту открытку?

– Это чудеса работы с антиквариатом. Никогда не бывает, чтобы кто-то золотую монету купил за медную. И люди понимают, что они продают. То же самое с фарфором, с какой-нибудь роскошной книгой. А вот с открытками по-другому иногда выходит. Открытки есть редчайшие и стоящие очень серьезных денег. И огромное количество открыток, которые не стоят ничего. И когда ты покупаешь пачку открыток, ты часто сам не знаешь, что покупаешь. Открытка поручика Политковского была всего лишь одной из открыток в старом альбоме. Ее лицевая сторона ничем не примечательна – руины замка. Открытка так и лежала в альбоме какое-то время, пока я ее не перевернул. И, конечно, сразу понял, какая ценность у меня в руках.

– Вы показываете фото открытки, и я вижу на ней цену – 60 тысяч рублей. Открытку купили?

– Да, её, не торгуясь, купил коллекционер из Москвы.

«Алмазные крошки». Памятный знак в честь спуска на воду линкора «Екатерина II»

– Еще одна «алмазная крошка» связана с событиями дореволюционными и современными. 24 мая 1914 года, за два месяца до начала Первой мировой войны на воду торжественно был спущен военный линкор «Екатерина II». В честь такого события собралась публика. Были сделаны памятные знаки. Понятно, что не для всех, а для особо важных гостей. С одной стороны знака изображение линкора, с другой стороны надпись: «В память спуска линейного корабля «Императрица Екатерина II 24 мая 1914 года».

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

Этот линкор повоевал, потом была революция. Он так и оставался в Черном море. В 1918 году по приказу (Ленина или Троцкого) корабль утопили, чтобы он не достался белым. А в конце 20-х годов Сталин организовал кампанию ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особо назначения) по исследованию дна, по подъему кораблей. Потому что золото, валюта были нужны, и считалось, что на дне много этого добра. Вспомнили, что в 18-м году был затоплен этот корабль. Решили поднимать, но не учли или не знали, что корабль затоплен с боезапасом. И в 1930 году при подъеме всё это взорвалось. Корабль, конечно, развалился. На дне лежат его останки. А сегодня, с 2014 года, ежегодно проходят экспедиции: туда спускаются водолазы, поднимают со дна различные артефакты с этого корабля.

– А как к вам попал этот памятный знак?

– Я купил его у коллеги вместе с другими предметами антиквариата, которые ему продала одна бабушка. Она эмигрантка, а под старость лет решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург. Она продала много старых вещей, в том числе хорошие картины. Этот знак я раньше не видел, но потом нашел в дополнении известного каталога Патрикеева – Бойновича. На аукционах он проходил лишь однажды в дефектном виде, без надписи на обороте. Я его пока не продаю. Вот такое удивительное свойство нашего дела: к тебе в руки попадает небольшая вещица, а за ней большая история и интереснейшие факты.

«Нефть» Петербурга и несправедливость российского антикварного рынка

– Кроме новосибирского магазина у вас есть магазин в Санкт-Петербурге. Сильно ли различаются между собой региональные рынки антиквариата?

– Очень сильно отличаются. Новосибирск, при всей моей любви к нему, для коллекционеров, для торговцев антиквариатом далеко не самый лучший город. Много факторов на это повлияли. Есть сибирские города, где антикварный рынок более активный и сообщество коллекционеров более внушительное. Но в любом случае, антиквариат из всех российских регионов вывозится в Москву и отдается за гораздо меньшие суммы, чем могли бы получить у себя на родине. Едут, считая, что в столице больше денег и дадут большую цену, а в итоге там им предлагают копейки. Так делают многие местные магазины, наследники, подчас не знающих истинную цену коллекции, а так же и гласные и негласные законы этого рынка. Все антикварные магазины в провинции работают на Москву. Это беда. Нигде в мире так не устроен антикварный бизнес.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

– Как это можно изменить?

– Изменить можно. Все должно продаваться через аукцион. А аукцион должен быть справедливым. У нас же много вопросов к проведению торгов. По правилам ставки, которые делает участник, другие участники видеть не должны. Но я не раз убеждался, что это не соблюдается. У некоторых есть, похоже, доступ к информации.

– Антиквариат имеет свойство кончаться? Если все продается и вывозится в столицу, значит, где-то он может кончиться?

– Не так всё однозначно, но в целом, да, в регионах антиквариата становится меньше. Исключение – Санкт-Петербург. Там он не кончается. Не зря антиквариат называют нефтью Санкт-Петербурга.

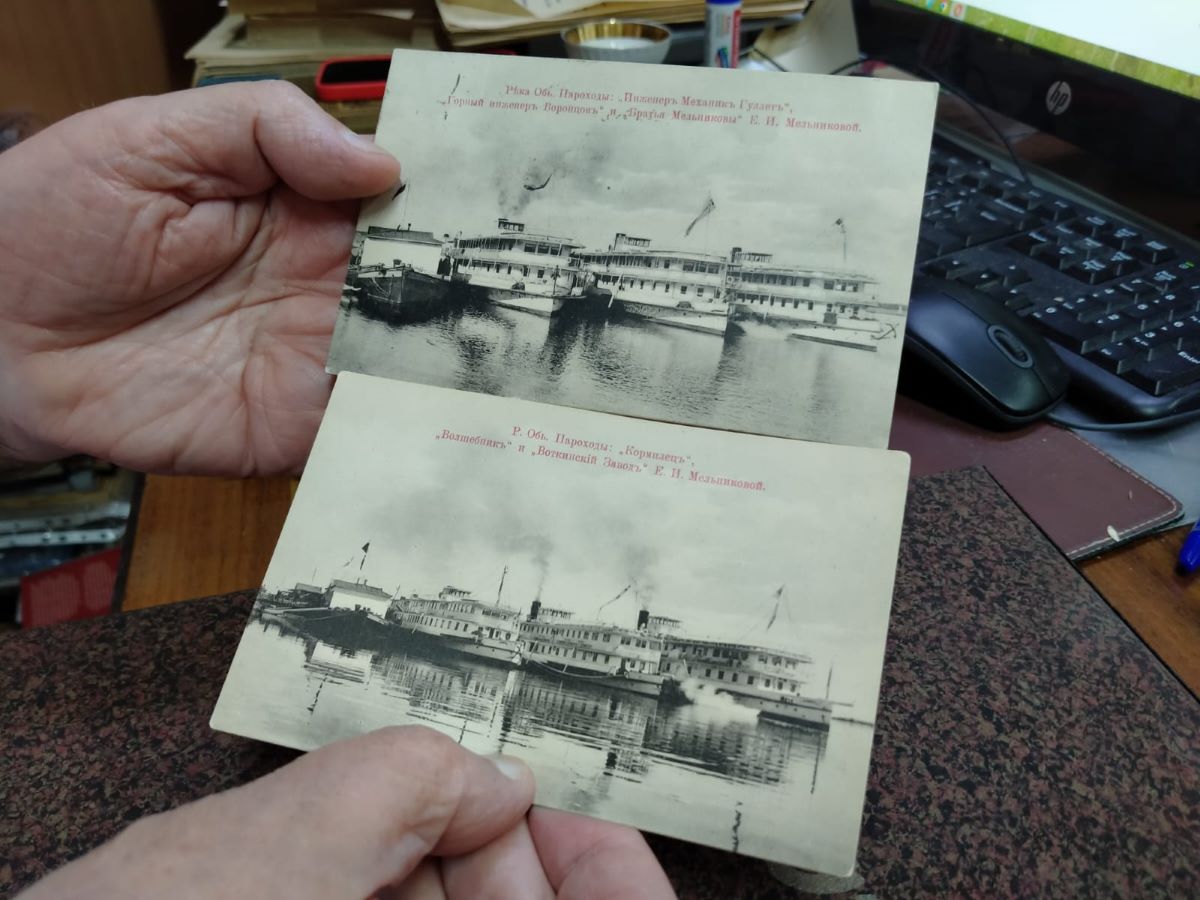

Фотографии пароходов Мельниковой

– Насчет издательской и просветительской деятельности задам отдельный вопрос. Многие в Новосибирске помнят ваш проект, посвященный открыткам с видами Новониколаевска. Возможно ли его продолжение в каком-то виде или другой подобный проект?

– Мы сейчас готовим к публикации издание – буклет, посвященный фотографиям пароходов Мельниковой. Пароходство Евдокии Ивановны Мельниковой было самым крупным в Сибири, на Оби. И она выпустила серию открыток со своими пароходами. Серия из 32 открыток. По отдельности они не редки, найти их можно. Но вот собрать комплект – задача непростая. У меня получилось. Я начал собирать их в 1993 году, и несколько лет назад полный комплект был собран. Сейчас мы все их отсканировали. Заканчиваю статью вступительную, и отдаем в печать.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

– Это будет какой-то подарочный вариант или он будет продаваться?

– В продаже будет, и раздавать тоже будем. Уже есть те, кто ждет, кому обещано. Мы на этом деньги не зарабатываем. История пароходства Мельниковой многих интересует. Это ведь ее пароход СМИ сейчас называют «Сибирским Титаником». Он затонул в 1921 году. В этой трагической истории он известен как «Совнарком», а изначально был «Кормильцем». И открытка с его изображением, конечно, тоже есть в моей коллекции.

Люди и награды, которые имеют значение

– Я знаю, что у вас много наград, благодарственных писем. Но вижу, что на стене кабинета висит только одно благодарственное письмо – от директора Соловецкого музея-заповедника Владимира Викторовича Шутова. За этим какая-то особая история стоит?

– Посещение Соловецких островов произвело на меня сильнейшее впечатление. Я был там дважды. Мне всё там понравилось и всё впечатлило – природа, история этого места и, конечно, люди, которые там живут. Благодарность я получил в знак признательности за письма крупного ученого Игоря Аничкова (известный советский лингвист и литературовед, в 1928 году был арестован по одному делу с Дмитрием Лихачёвым, был приговорён к пяти годам заключения на Соловках – прим. ред.). К нам попала переписка Аничкова с матерью. Находясь в заключении на Соловках, он написал много писем своей маме. И мы передали эти письма в Соловецкий музей-заповедник. Они бережно относятся к своей истории, в том числе к периоду, когда Соловки были лагерем особого назначения.

Фото BFM-Новосибирск

Фото BFM-Новосибирск

– Есть еще награды, которыми вы дорожите особо?

– Наверное, Орден книги. Он вручается за выдающиеся заслуги в издательской, литературно-художественной и научно-просветительской деятельности. Его получение стало для меня абсолютной неожиданностью. Мне сообщили, что надо прийти в Пушкинский дом в такой-то день и час. И вручили Орден книги. Я его, конечно, не надеваю, он лежит рядом с книгами. Но то, что мою работу отметили такой тематической наградой, безусловно, приятно.

Беседовала Мария Гарифуллина

Рекомендуем:

Популярное

Почти 40 тонн новосибирской рыбы ушло в Китай

Почему Владимир Соловьев внезапно покинул телеэкраны

ПДД снова перепишут: за нарушения грозят новые штрафы — что надо знать водителям

Ткнул палкой в глаз: в новосибирском детсаду не могут совладать с 6-летним хулиганом

День супругов-2026: красивые открытки к нежному празднику

Последние новости