- 05 марта 2023 13:15

- Новость

Что умеют мини-мозги и зачем их выращивают: новосибирские генетики рассказали о невероятных экспериментах

Какой будет российская наука завтра? Какие невероятные возможности откроются перед человечеством? Проект Сиб.фм «Будущее российской науки» знакомит с молодыми новосибирскими учеными.

фотографии Сиб.фм

фотографии Сиб.фм

Исследовательский азарт и искреннее желание докопаться до сути вещей помогают им преодолевать все преграды на пути к научным открытиям. Их идеи сегодня кажутся фантастическими, а завтра результаты их открытий прочно войдут в нашу жизнь. Наш рассказ - о чем мечтали в детстве, как приходят в большую науку, о новейших научных достижениях, о том, над чем работают и как отдыхают сегодняшние ломоносовы и ковалевские.

На встречу с нашей следующей героиней мы отправляемся в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии наук.

«Человеческий мозг – это что-то невероятное»

«Как лететь с земли до звезд,..как из камня сделать пар», - помните эти строкииз «Трех толстяков»? Но доктору из сказки Ю. Олеши и присниться не могло то, что умеет делать наша собеседница. Она выращивает …мозги. Зачем?

«Примерно у каждого 30-го человека сегодня выявлена умственная отсталость разной степени тяжести, - рассказывает младший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Татьяна Шнайдер. - Это большая группа заболеваний, и очень важно знать причины таких патологий. Уже известно, что к нарушениям в развитии мозга могут приводить поломки генов, но как понять, какие? Человеческий мозг - самый сложный для исследования орган. Его не «потрогаешь» изнутри.

«Инвазивные, то есть, предполагающие внутреннее вмешательство, методы тут в принципе невозможны. «Безопасные» же методы исследования, вроде МРТ, не дают представления о том, почему в гене происходит сбой», - объясняет Татьяна Александровна.

По ее словам, в 2006 году появилась замечательная технология, которая называется репрограммирование генома. Эта технология позволяет «откатить» настройки клеток взрослого человека, например, клеток кожи, до настроек так называемых эмбриональных стволовых клеток - тех всемогущих клеток, из которых сформировались все мы, и из которых в лаборатории можно потенциально вырастить любые органы.

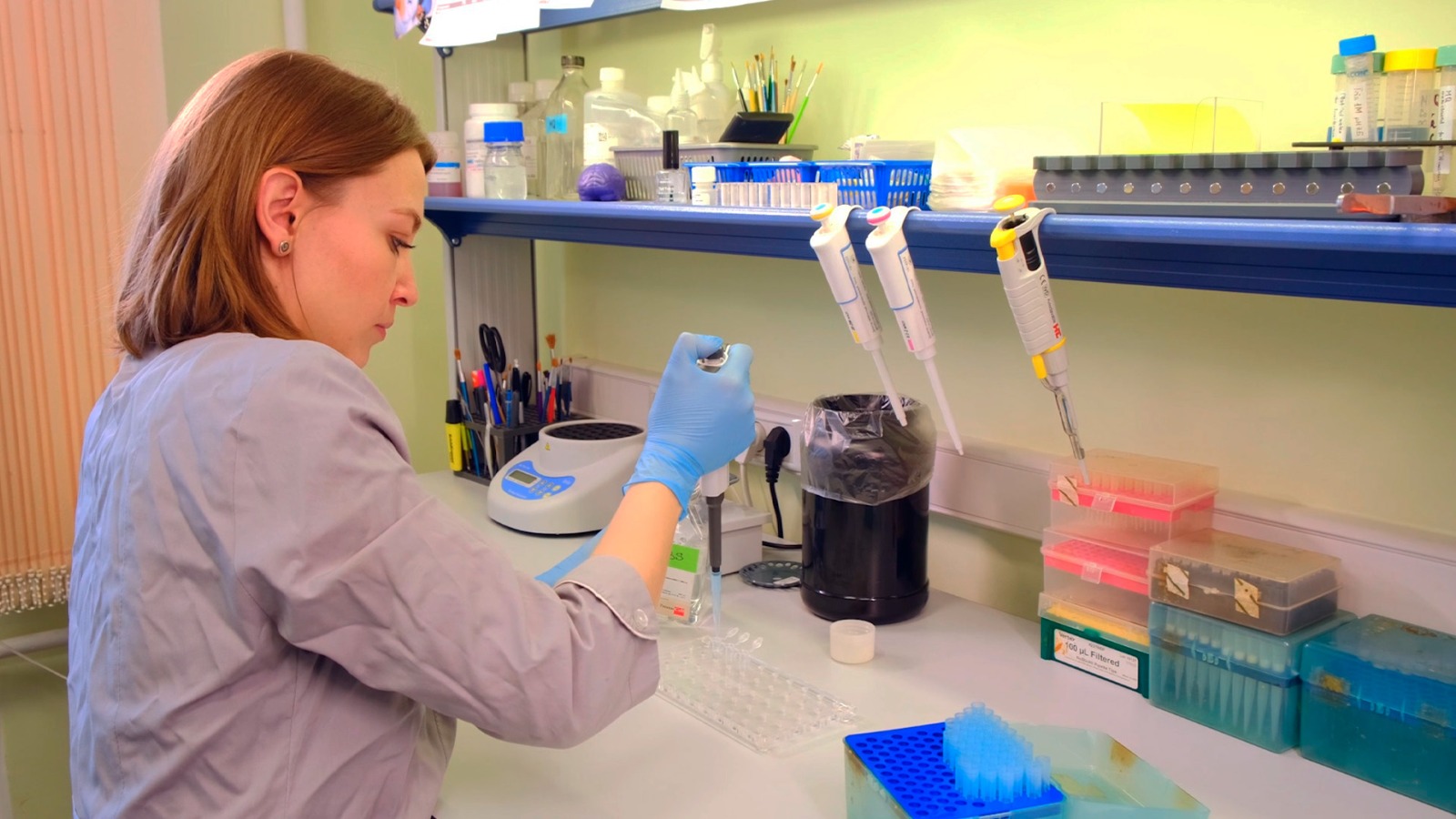

«Мы берем маленький кусочек кожи пациента, там получаются отдельные клеточки, обрабатываем их специальными составами. И дальше у нас просто перепрограммируется вообще клетка. Она начинает вести себя по-другому. И эти клетки мы можем в дальнейшем использовать для получения, например, клеток головного мозга, нейронов,или можем вообще все вместе выращивать и получать так называемые мини-мозги. Конечно, мини-мозги – это название обывательское. Научное название – это органоиды головного мозга. И вот на этом мозге уже можно проводить разные эксперименты», - рассказывает механизм выращивания минимозга Татьяна Шнайдер.

Пионером среди ученых, кторазработал этот новый метод - выращивание церебральных органоидов - была выдающаяся исследовательница из Кембриджа Мэдлин Ланкастер, рассказывает Татьяна. А дальше популярность этого метода росла молниеносно. И сейчас сотни лабораторий по всему миру исследуют множество заболеваний с помощью этого метода.

«Меня завораживает, как из очень простого возникает что-то невероятно сложное»

Невысокая, хрупкая,красивая– и не поверишь сначала, что перед тобой настоящий ученый. Так не похожа Татьяна Шнайдер на образ, который возникает в голове при этом слове: строгая суровая дама в очках или важный бородатый профессор, или даже отрешенный от мира бледный юноша с горящими глазами.

Впрочем, глаза у Татьяны действительно сияют, лучатся улыбкой и каким-то особым светом - такой бывает у счастливого человека, который по-настоящему увлечен чем-то и занимается любимым делом. И хотя наша героиня признается, что считает науку обычной работой, обычной профессией, о предмете своего исследования – человеческом мозге – она может говорить бесконечно.

«Мозг – очень сложный, очень красивый и очень умный. Это три важные характеристики, которые меня восхищают. И это, наверное, самый сложный объект во Вселенной. Он содержит более 100 миллиардов клеток. И каждая из этих клеток соединяется с другими областями мозга тысячами контактов для передачи нервных импульсов. И еще меня восхищает то, как формируется этот сложнейший орган: как из, может быть,всего нескольких сотен клеток, в конечном итоге получается что-то совершенно невероятное, что помогает нам общаться, понимать друг друга, приходить в галерею и созерцать картины, что-то придумывать или слушать музыку. Вот этот процесс, когда из очень простого возникает что-то невероятно сложное, меня очень сильно завораживает», - описывает свои впечатления Татьяна Шнайдер.

Даже не верится, что когда-то выпускница обычной сельской школы в Алтайском крае вовсе не собиралась идти в науку, а интерес к биологии вообще мог бы и не появиться.

«Я не планировала быть ученым. Увлечение наукой пришло совершенно случайно, особенно биологией. Любовь к этому предмету возникла в средней школе. Мне повезло с преподавателем, которая помогла мне полюбить эту науку. А дальше – череда каких-то жизненных обстоятельств, которые привели меняна факультет естественных наук НГУ и потом помогли мне попасть в научную лабораторию, где уже пришел настоящий вкус к научной работе, и в итоге заниматься любимым делом», - вспоминает Татьяна.

В чем уникальность исследований новосибирских ученых

Пока мы рассматриваем и фотографируем лабораторию, Татьяна успевает заглянуть в компьютерную систему документирования изображений. Потом ставит на лабораторный стол ящичек с пробирками,чтобы после нашего ухода продолжить повседневную работу. А совсем рядом – за стеной – «святая святых» лаборатории – аппараты, где поддерживается нужный микроклимат, в котором и развиваются мини-мозги.

Эти органоиды головного мозга и в самом деле очень маленькие, назвать их полноценным мозгом нельзя. Они развиваются так же, как мозг человеческого эмбриона, способны жить около трех месяцев и вырасти до размера 5 миллиметров. Но этого достаточно, чтобы ученый мог понять, почему и как мутация в каком-то гене может приводить к нарушениям развития головного мозга.

По словам Татьяны, методологию церебральных органоидов с выращиванием микромозга использует буквально 2-3 лаборатории в России, включая новосибирскую. А вообще лабораторий, которые занимаются моделированием патологий, по всей стране наберется не больше десятка.

«Уникальность нашего исследования – это тот ген, который мы изучаем. Он не суперпопулярный, описано не так много пациентов с умственной отсталостью, у которых была выявлена мутация этого гена. Мы исследуем, с одной стороны, роль этого гена вообще в развитии головного мозга человека, а с другой - его «вклада» в развитие патологии, если в нем есть мутация.

Нам удалось выяснить, что этот ген действительно очень важен для развития головного мозга человека. Если в нем происходят мутации, то это может приводить к тяжелым нарушениям», - объясняет наша героиня.

Как помогут людям опыты на минимозге

Когда ученые научатся предупреждать развитие умственной отсталости или лечить ее?

«Пока не известен патологический механизм, который лежит в основе болезни, очень сложно подбирать адекватную терапию. - говорит Татьяна Шнайдер. - Мы занимаемся этим первым важным шагом – стараемся как можно больше узнать о заболевании».

«Так что, пока речь не идет о лечении. Мы в большей степени занимаемся фундаментальными исследованиями», - продолжает Татьяна. По ее словам, пока открытия ученых позволяют лишь на более ранних сроках обнаружить патологию.

Но есть, по словам нашей героини и другой пример применения таких технологий - редактирования генома и, может быть, в перспективе – выращивания искусственных органов. Они, считает Татьяна, могут помочь людям с тяжелыми заболеваниями. «Сейчас существует очень много проблем с пересадкой органов, органов просто не хватает на всех пациентов. К тому же, необходимо идеально подобрать донора и рецепиента, а это тоже создает много сложностей. И если бы мы научились в перспективе выращивать полноценные органы, специально под конкретного пациента, это было бы замечательно», - заключает она.

О мышах-монстрах и других страшилках

А не станут ли эксперименты ученых-генетиков толчком к воплощению голливудских ужастиков с вырвавшимся из-под контроля человека искусственным интеллектом, крысами-монстрами и прочими, мягко говоря, неприятностями? Ведь в мире уже описаны попытки ученых вживить выращенный в пробирке мозг лабораторным животным.

Татьяна Шнайдер успокаивает: «Подсаживать животным выращенный мини-мозг большого смысла нет, хотя такие опыты проводились. Дело в том, что важно добиться очень высокой степени интеграции, то есть, чтобы вот этот маленький кусочек мозга, который выращен в лаборатории, смог интегрироваться в сложную, уже сформированную сеть нейронов и других систем взрослого животного. Это практически невозможно, и опыты, которые были проведены, доказали это. Пока мы не можем преодолеть невидимых для нас границ».

По словам генетика, собрать полноценный, полноразмерный мозг человека в лабораторных условиях сегодня невозможно, и, скорее всего, это будет невозможнои в ближайшие 100-200 лет.

«Поэтому опасения, что этот мозг можно кому-то подсадить, и кто-то начнет делать что-то нехорошее, преждевременны. Та структура, которую ученые могут вырастить сегодня, не может чувствовать, не может испытывать боль, потому что для этого необходимо еще много других органов: глаза уши, язык и так далее. С этой точки зрения мини-мозги - очень бедная структура. В ней есть только нейроны. Да, между собой они как-то общаются, но не более того, сигналы извне они не получают. Та же история с болью: необходимо, чтобы были специальные рецепторы боли, но их тоже нет, поэтому это такая очень изолированная система, и, я бы сказала, достаточно просто устроенная», - говорит Татьяна.

Запрограммировать гениальность

С монстрами разобрались. Но встречаются в наше время и другие не менее фантастические идеи.Достижения генной инженерии наталкивают некоторых людей на мысль, что, может быть, можно что-то «прикрутить» в настройках на этапе внутриутробного развития ребенка – добавить, например, музыкальных или математических способностей?

«Мне кажется, что каждый из нас прекрасен в своей уникальности, поэтому я бы не стала ничего такого делать. Здесь как раз возникает вопрос этики. Для чего делать ребенка гениальным? Если ты его любишь, то тебе не важно, какой он – хорошо решает примеры или хорошо читает стихи. Поэтому я категорически против таких улучшений. Природа и так сама по себе замечательно устроена», - возражает Татьяна.

«В науке не бывает быстрых результатов»

Наше представление о профессии ученого было бы не полным, если бы мы совсем не заговорили о проблемах, которые подстерегают на этом пути. Это и масса рутинной работы, и трудности в получении грантов для молодых специалистов. Спрашиваем: «Были ли моменты, когда хотелось все бросить?»

«Временами бывает очень тяжело, - признается молодой ученый. - В такие моменты начинаешь задумываться: а тем ли ты вообще занимаешься в жизни? Наука – очень специфическая профессия. Здесь довольно часто не бывает быстрых результатов. Результат можно ждать месяцами,а, в худшем случае, и годами.И к этому нужно быть готовым. Выгораем ли мы? Безусловно – да. В том числе, и от большого количества работы. Поскольку часто приходится тратить и свои выходные, и отпуск. Это, конечно, осознанное решение, но все равно бывает трудно. Ноэто, мне кажется, свидетельствуети об увлеченности. Потому что, если человек не увлечен, он вряд ли по собственному желанию в свой выходной захочет прийти на работу».

Но, при всех этих трудностях, по словам нашей собеседницы, есть ни с чем не сравнимые моменты, когда ты начинаешь получать настоящее удовольствие от работы. «Иногда даже небольшие позитивные результаты могут сгладить полгода отсутствия этих самых результатов и уныния. И в такие моменты ты чувствуешь невероятный прилив сил, бодрости и думаешь: обязательно продолжаем дальше – впереди что-то новое, интересное. Это и помогает не выгорать, идти дальше», - улыбается Татьяна.

О любимых занятиях и друзьях

Конечно, не обошлось без вопроса о том, каков ученый в обычной жизни. Остается ли время на эту жизнь, или приходится, как говорится, все сложить на алтарь науки?

«В повседневной жизни, мне кажется, я такая же Таня, как и на работе. Я очень люблю поесть, вкусно и очень много – это, наверное, то, что делает меня на регулярной основе счастливой, - улыбается наша собеседница. - У меня много замечательных друзей, я люблю проводить время с ними».

В то же время, признается Татьяна, иногда ей необходимо и уединение. «В такие моменты люблю посмотреть фильм, повышивать крестиком или повязать – это то, что помогает расслабиться после трудного рабочего дня, снять напряжение и прийти в равновесие», - говорит она.

«Я абсолютно счастлива»

Глядя на героиню нашего сюжета, на ее светящиеся глаза, необыкновенную энергетику, понимаешь: перед нами совершенно счастливый человек. Счастливый ученый и счастливая женщина, в жизни которой пока удачно складываются все главные пазлы: любовь, семья, любимая работа и друзья. И, словно угадав наши мысли, Татьяна соглашается: «Мне кажется, я самый счастливый человек. Потому что у меня прекрасная семья. Любящие, понимающие родители. Так было всегда». По ее словам, она выросла в любви, и до сих пор родители ее поддерживают и подбадривают, если вдруг что-то идет не так.

«А с мужем мне вообще повезло. Я считаю, что это огромное счастье – найти человека, с которым ты точно знаешь, что это то, что тебе нужно. Он понимает, заботится, любит. Он особенно активно участвует в поддержке, потому что каждый день видит, когда ты приходишь с работы в хорошем настроении, а когда - в плохом. Поэтому я абсолютно счастлива», - подытоживает Татьяна Шнайдер.

Трудно найти завершающий штрих к портрету молодого ученого лучше, чем эти слова. Потому что счастье –наверное, самый мощный двигатель в науке, в творчестве, в жизни, которому под силу свернуть горы.

Рекомендуем:

Популярное

От инспекторов и штрафов не будет отбоя: с 1 августа 2025 года в России ужесточат правила дорожного движения

«Идеальный шторм» для мобилизации: названы два фактора, которые сделают ее неизбежной осенью 2025-го

Будет ли новая волна мобилизации: стало известно, как отразится новый призыв на стране

В Новосибирске с 1 августа вводятся новые штрафы для водителей

В Новосибирске обсуждают возможность второй волны мобилизации для СВО

Последние новости